«Il profumo è la materia di un lusso che tra tutti è il più effimero. Perle e pietre preziose, infatti, rimangono in eredità, le stoffe durano un certo tempo, ma i profumi esalano immediatamente il loro odore e si dissolvono nel momento in cui li portiamo.»

(Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, 77 DC)

La storia dei profumi è antica quanto la civiltà stessa. Dai vivaci bazar dell’antico Egitto agli opulenti palazzi della Mesopotamia, La storia del profumo è uno dei primi esempi di come l’estro umano sia stato capace di manipolare la materia, trasformandola in qualcosa con un significato più profondo.

Molto prima delle moderne profumerie e delle fragranze firmate, i nostri antenati erano maestri nel catturare l’essenza dei tesori più aromatici della natura. Nell’antichità i profumi non erano un semplice lusso, ma erano legati a rituali, alla medicina e alla divinità.

Unitevi a noi in un viaggio attraverso la storia della profumeria, scoprendo le origini dei primi profumi, il loro significato nelle varie culture e l’eredità che hanno lasciato.

La Origini Della Profumeria

L’arte della profumeria ha origine nell’antico Egitto, in Mesopotamia, nella Valle dell’Indo e in Cina. Fu poi perfezionata dai romani e dai primi farmacisti arabi e persiani, che svilupparono la tecnica della distillazione e della sospensione in alcol delle essenze derivate dalle piante.

Ma il profumo nasce molto prima, e quasi sempre come prodotto sacro: a partire dal Paleolitico, popolazione nomadi di tutto il mondo venerano dèi, spiriti e credenze, sacrificando in loro onore legni aromatici e resina, offrendo le esalazioni al cielo per far giungere la loro preghiera fino ad essi. L’etimologia testimonia questa pratica: in latino “per fumum” si traduce con “attraverso il fumo”.

Il Kyphi, il più celebre tra i profumi egizi, era uno dei tanti lussi concessi a faraoni come l’illustre Tutankhamon quando intraprendevano il loro viaggio celeste verso l’aldilà. Questa intricata ricetta, un arazzo profumato tessuto da sedici ingredienti diversi, ci è stata svelata dalle scritture incise nelle pareti dei templi egizi.

La composizione del Kyphi era essenzialmente una miscela armoniosa di mirra, giunco odoroso, cipero, vino, miele, uva passa, canne aromatiche e ginepro. È la creazione di profumo più famosa e meticolosamente documentata dell’antico Egitto. Il suo scopo principale era quello di essere utilizzato come incenso, un’offerta agli dèi, bruciata in grandi quantità dai sacerdoti nei recinti sacri dei templi egizi. Il nome stesso “Kyphi” è una resa latina della trascrizione greca della parola egizia “kapet”, che originariamente indicava le sostanze destinata alle fiamme purificatrici.

I Profumi Nella Cultura Romana e Greca

Nel cuore dell’antichità, gli antichi greci e romani abbracciarono il profumo come una forma d’arte, intrecciandolo al tessuto stesso della loro vita. I profumi, erano più che semplici fragranze, ma erano simboli di status, devozione e seduzione.

Nell’antica Grecia e a Roma, l’arte della profumeria si nutriva di un ricco repertorio di materie prime, principalmente fiori e resine, sapientemente trasformati in preziosi macerati oleosi. Le sostanze aromatiche locali, come rosa, violetta, giglio, narciso, radice di iris e lavanda, si mescolavano con importazioni esotiche. Dalle terre di Caria e Sicilia giungeva lo storace liquido, mentre Cipro forniva il prezioso labdano. Il galbano, il balsamo di Giudea e la gomma adragante arricchivano le composizioni provenendo dalla Giudea, mentre l’incenso e la mirra giungevano dal Medio Oriente. Dall’India, infine, arrivavano cannella, nardo e cinnamomo, donando un tocco speziato e orientale alle creazioni olfattive.

I greci, affascinati dalle offerte profumate dell’Egitto e dell’Oriente, trasformarono la profumeria in un mestiere. Creavano miscele elaborate con ingredienti come la mirra, l’incenso e la rosa per adornare i loro corpi e le loro case. Questi profumi non erano solo di piacere: si riteneva che avessero anche proprietà curative e che placassero le ire degli dèi.

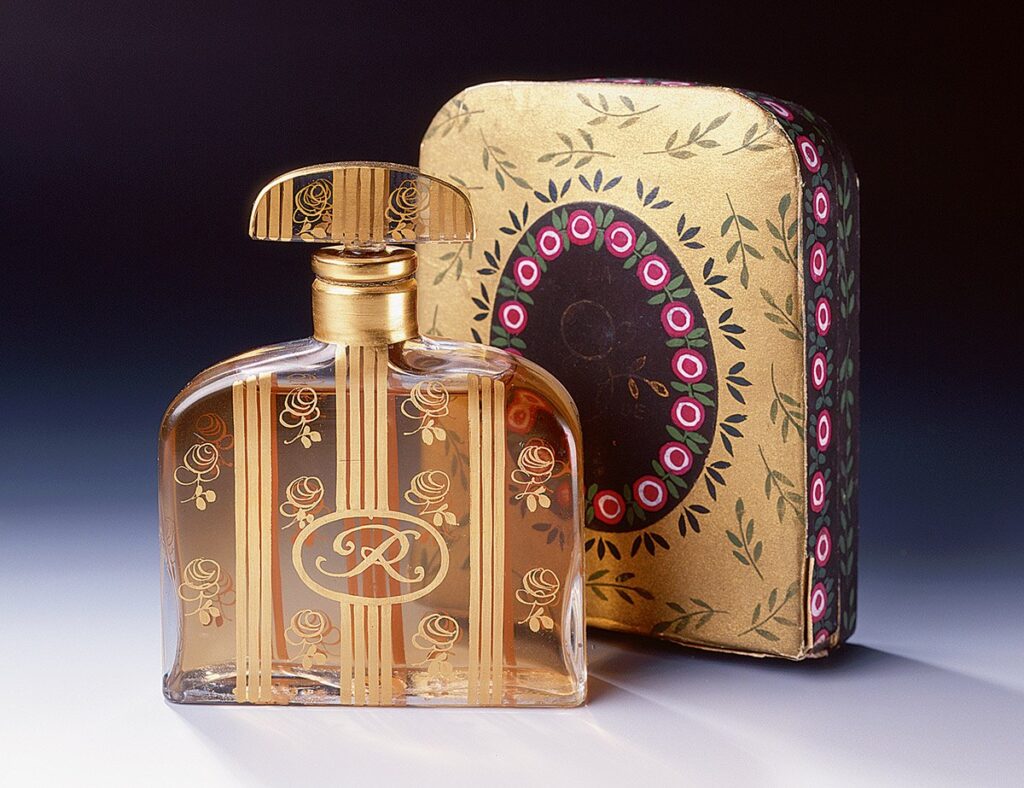

I romani ereditarono questa ricca tradizione e portarono la profumeria a nuovi livelli. Utilizzavano il profumo in modo sfarzoso nei bagni, nei templi e nelle riunioni sociali. Il profumo divenne uno status symbol, con imperatori e nobili che commissionavano profumi su misura per riflettere la loro ricchezza e il loro potere. I Romani svilupparono anche tecniche innovative per estrarre e conservare i profumi, lasciando un’eredità duratura nel mondo della profumeria.

La Nuova Era Della Profumeria: Il Medioevo

Nell’affresco del Medioevo, la profumeria ha vissuto un’evoluzione affascinante, intrisa di spiritualità, medicina e innovazione.

Mentre la caduta di Roma vide il declino dell’uso personale dei profumi in Europa, la conoscenza si conservò e addirittura fiorì nel mondo islamico. Basandosi sulle conoscenze dei loro predecessori, gli studiosi arabi fecero notevoli progressi nelle tecniche di distillazione ed estrazione, ampliando la gamma di fragranze disponibili.

L’avvento dell’alambicco, un’invenzione che eclissò le rudimentali pratiche di distillazione del passato, segnò una svolta epocale nella storia della profumeria. Introdotto dagli Arabi nel corso dell’VIII secolo, questo ingegnoso strumento dischiuse le porte a un nuovo universo di fragranze, aprendo la strada alla creazione di profumi a base alcolica, un’autentica rivoluzione olfattiva che avrebbe plasmato l’arte della profumeria per i secoli a venire.

Le Crociate e l’incremento del commercio con l’Oriente riportarono in Europa queste nuove conoscenze e ingredienti esotici come il muschio, l’ambra e il sandalo. Il profumo, un tempo lusso dell’élite, iniziò a permeare molti aspetti della vita medievale.

Nei monasteri si coltivavano erbe profumate come la lavanda, il rosmarino e la salvia per le loro proprietà medicinali e aromatiche. Questi venivano spesso combinati per creare rimedi curativi e profumi usati per purificare gli ambienti, mascherare gli odori sgradevoli e promuovere il benessere.

Si formarono corporazioni per proteggere i segreti del mestiere e garantire standard di qualità. Con la crescita delle città e l’espansione delle rotte commerciali, le profumerie divennero vivaci centri di commercio, offrendo una vasta gamma di intrugli fragranti per soddisfare la crescente domanda di profumi.

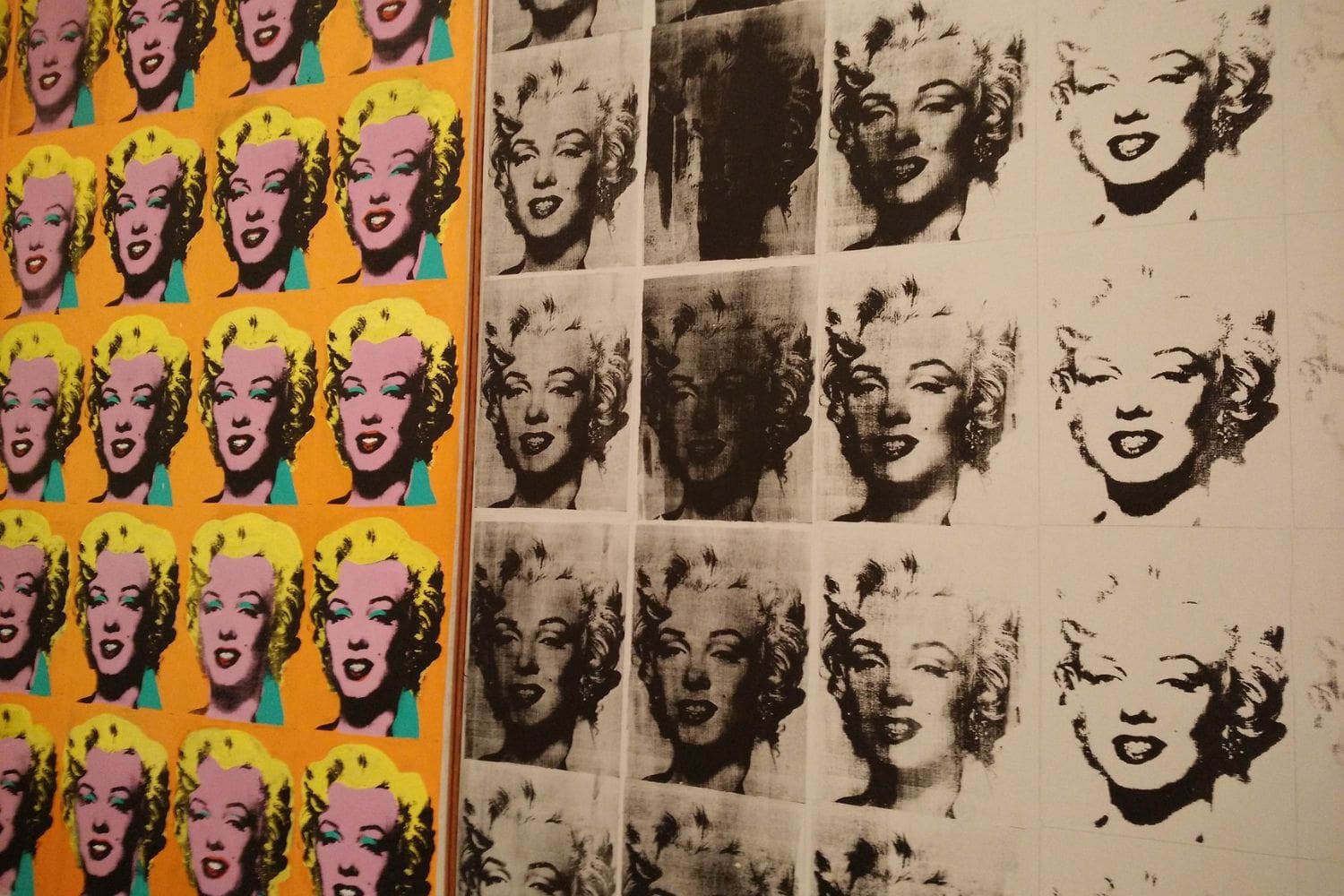

Il profumo, un’arte antica e in continua evoluzione, ha accompagnato l’umanità fin dai suoi albori, intrecciandosi con la storia, la cultura e l’evoluzione della società. Dai rituali sacri alle corti regali, dalle spezie esotiche alle delicate essenze floreali, il profumo ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita dell’uomo.

Oggi, questa preziosa eredità continua a vivere nelle creazioni dei maestri profumieri, che ci invitano a scoprire e apprezzare il potere evocativo e seducente delle fragranze.

Siete pronti a intraprendere un viaggio olfattivo alla scoperta delle meraviglie della profumeria?

Scoprite i nostri corsi e i kit per la creazione di profumi e lasciatevi guidare nell’affascinante mondo delle fragranze.